Ein Rundgang durch die neue Ausstellung im OecherLab Ab 2. Dezember 2025

Inhalt:

1. Gesundheit im Wandel

2. Digitale Gesundheitswirtschaft aus Aachen – Innovation für die Welt

3. Die Ausstellung — Vertiefende Hintergründe zu den Exponaten

4. Ausblick – Gesundheitsinnovation gemeinsam gestalten

Gesundheit im Wandel

Wir erleben gerade eine Zeit, in der Gesundheit nicht nur medizinisch, sondern gesellschaftlich, organisatorisch und technologisch neu verhandelt wird. Die Belastung im System wächst – Fachkräftemangel, demografischer Wandel, steigende Kosten. Bis 2049 könnten bis zu 690.000 Pflegekräfte fehlen; gleichzeitig steigt die Zahl der Pflegebedürftigen um rund 37 % bis 2055. Und schon heute zeigen Krankenkassendaten rund 32 Fehltage pro medizinischer Fachkraft.

Digitalisierung wird häufig als Lösung präsentiert – schneller, effizienter, entlastend.

Doch sie verändert nicht nur Prozesse, sondern auch unser Verständnis von Gesundheit, Verantwortung und Fürsorge:

Karl-Josef Laumann: „Zu den wichtigsten Chancen der Digitalisierung gehört ein vereinfachter und verbesserter Zugang zur medizinischen Versorgung.“

Karl Lauterbach: „Moderne Medizin basiert auf Digitalisierung und Daten. Deutschlands Gesundheitswesen hängt Jahrzehnte zurück – das können wir nicht länger verantworten.“

Dr. Michael Ziemons: „Zwischen digitaler Tachykardie und Bradykardie ist alles möglich – es liegt an uns, Tempo und Richtung zu bestimmen.“

Diese Aussagen bilden die Spannbreite der Erwartungen ab: Digitalisierung soll heilen, entlasten, beschleunigen – das System zusammenhalten.

Doch sie verändert zugleich, wie wir uns selbst sehen. Self-Tracking am Handgelenk, eRezept auf dem Handy, Telekonsile im Rettungswagen: Klinik beginnt längst außerhalb der Klinik.

Für uns als OecherLab bedeutet das:

Digitalisierung ist kein einsatzbereiter Werkzeugkasten.

Sie verändert Beziehungen, Macht, Vertrauen und Verantwortung – und muss deshalb wünschenswert gestaltet werden.

Digitale Gesundheitswirtschaft aus Aachen – Innovation für die Welt

Aachens Gesundheitsökosystem im Porträt

Wer durch die Ausstellung geht, bewegt sich inmitten einer Region, die seit Jahrzehnten Pionierarbeit in der Gesundheitswirtschaft leistet. Aachen ist einer dieser Orte, an denen Forschung, Klinik, Industrie und Praxis ungewöhnlich eng miteinander verwoben sind. Was hier entsteht, bleibt selten lokal – viele Entwicklungen prägen heute die weltweite Gesundheitsversorgung.

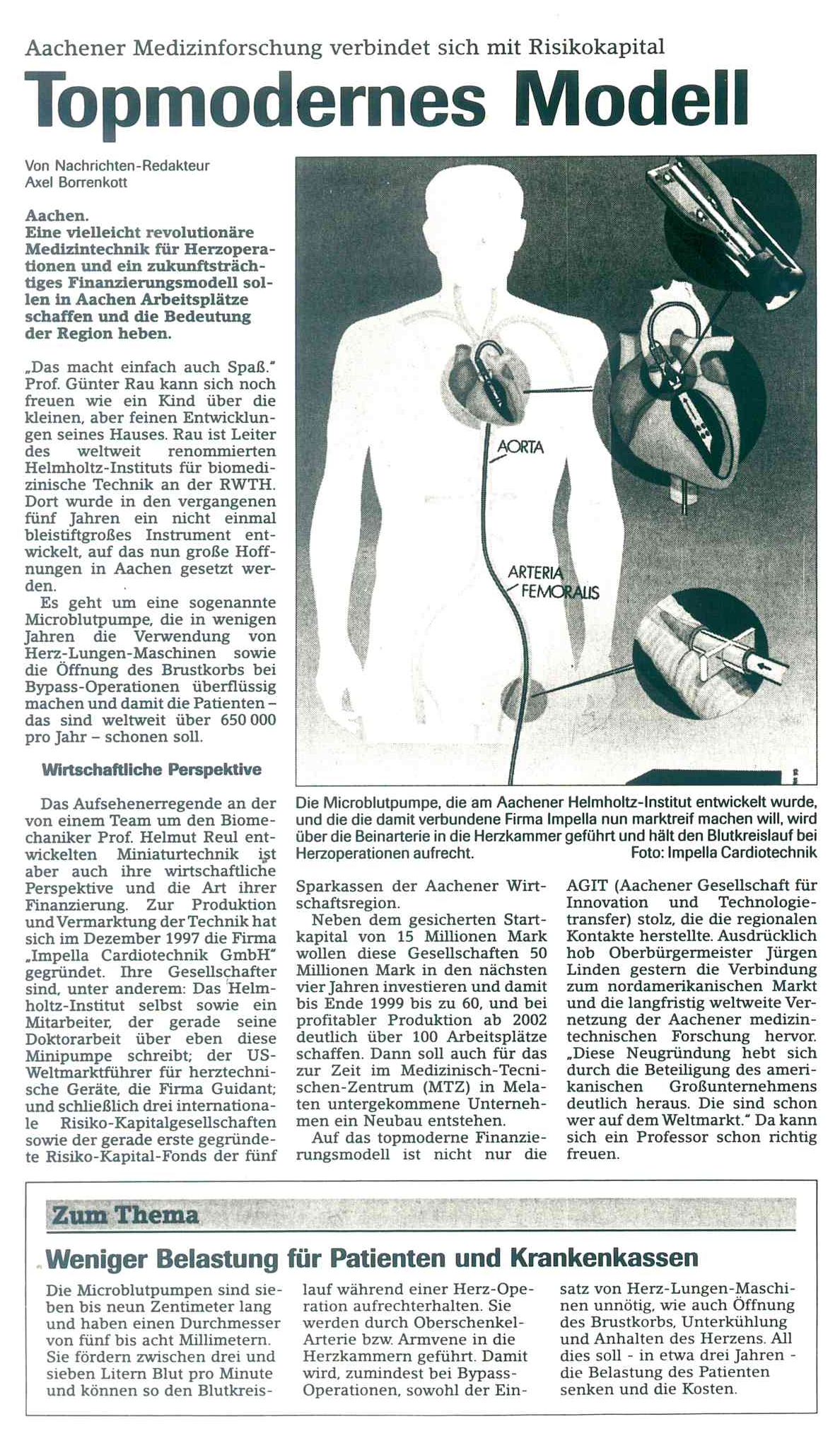

Ein Beispiel dafür ist die Impella-Herzpumpe, ursprünglich in Aachen entwickelt und klinisch begleitet. Heute gehört das Unternehmen Abiomed zu Johnson & Johnson MedTech, einem der größten Medizintechnikkonzerne der Welt. Doch die Wurzeln bleiben sichtbar: Zwischen dem Lehrstuhl für Kardiovaskuläre Technik der RWTH, der Uniklinik und den Aachener Ingenieurteams entstand über Jahrzehnte hinweg eines der kleinsten mechanischen Herzunterstützungssysteme der Welt – ein Stück Hochtechnologie, das eine tatsächliche Regeneration von Herzfunktionen ermöglicht.

Ähnlich beeindruckend ist die Geschichte der künstlichen Lunge von Hemovent. Das Aachener MedTech-Unternehmen wurde für seine portable ECMO-Lösung mit dem AC²-Innovationspreis ausgezeichnet und entwickelt unterstützende Systeme für schwerkranke Patient*innen, die in der Intensivmedizin international Beachtung finden. Auch hier zeigt sich das typische Aachener Muster: ein Zusammenspiel von Textiltechnik, Ingenieurwesen, klinischer Expertise und einem ausgeprägten Mut zur Anwendung.

Dass Aachen im Bereich der Telemedizin geradezu eine eigene „Schule der vernetzten Medizin“ hervorgebracht hat, zeigt der Blick in den Rettungsdienst. Früh kamen hier die ersten Prototypen des Telenotarztsystems zum Einsatz, entwickelt in Zusammenarbeit zwischen der Uniklinik RWTH Aachen, Teams der RWTH, umlaut telehealthcare (heute Teil von Accenture) sowie den Rettungsdiensten und Leitstellen der Region. Aus Forschungsprojekten wie Med-on@ix oder TemRas wurde ein marktreifes System, das heute bundesweit Standard setzt – mit über 60.000 Einsätzen, die zeigen, wie wirksame Digitalisierung im Alltag aussehen kann: schnell, vernetzt, sicher und nah am Menschen.

Doch Aachen forscht nicht nur für die Klinik oder den Rettungswagen – es denkt Versorgung als Infrastruktur neu. Drohnen, die Medikamente liefern oder Blutprodukte transportieren, smarte Pflegeassistenzsysteme, Telemedizin in Katastrophengebieten, digitale Pflegewelten, Roboterarme in der Klinik, textile Rehaunterstützung oder KI-basierte Entscheidungsassistenz: Die Region vereint Studiengänge, Forschungseinrichtungen, Kliniken, Unternehmen, Start-ups, Behörden und Einsatzkräfte wie ein dichtes Netzwerk, in dem Ideen nicht im Labor stecken bleiben, sondern in die Praxis wandern.

Diese ungewöhnliche Konstellation macht Aachen zu einem Ort, an dem Gesundheitsinnovation nicht nur erfunden, sondern erlebbar wird. Die Ausstellung zeigt genau das: Wie eine Region mit Ingenieurskunst, medizinischem Know-how und gesellschaftlicher Verantwortung daran arbeitet, eine Gesundheitsversorgung zu gestalten, die digitaler, vernetzter und zugleich menschlicher ist.

Die Ausstellung — Vertiefende Hintergründe zu den Exponaten

dubidoc – Von der Verwaltung zur Beziehung

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen beginnt selten mit futuristischen Apparaten. Oft startet sie dort, wo Menschen es am wenigsten erwarten: bei Formularen, Terminen, Abläufen. dubidoc steht exemplarisch für eine Entwicklung, die im Gesundheitswesen lange vernachlässigt wurde – die Digitalisierung des Patient:innenkontakts vor der Behandlung.

Die Herausforderung dahinter ist komplexer, als es scheint:

Medizinische Versorgung ist oft fragmentiert, geprägt von Zetteln, Wartezeiten, Schnittstellenproblemen und der Sorge, etwas falsch ausgefüllt oder vergessen zu haben. Für Patient*innen bedeutet das Stress, für Praxisteams Überlastung, für die ambulante Versorgung Ineffizienzen, die niemandem helfen.

Digitale Check-in-Systeme wie dubidoc zeigen, dass technische Innovation nicht „high-tech“ sein muss, um hochwirksam zu sein. Sie übersetzen alltägliche Prozesse in klare, strukturierte digitale Wege – und stellen so eine neue Verbindung zwischen Praxis und Patient*in her. Gleichzeitig führen sie zu einer Art „kulturellem Shift“: Die Praxis wird zum Kommunikationsraum, der digital beginnt und analog weitergeht.

Dass ein solches System in Aachen besonders gut andockt, liegt an der engen Verzahnung zwischen Informatik, Human Factors Engineering und Versorgungsforschung. Viele Entwickler*innen arbeiten hier nicht abstrakt, sondern eng mit Ärzt*innen, MFA-Teams und Patient*innen zusammen. Digitalisierung wird dadurch nicht als administrativer Zwang erlebt, sondern als Werkzeug, das Arbeit erleichtert und Transparenz schafft.

ePA – Eine Orientierung durch die Informationslandschaft

Die ePA-Wabenwand ist dicht – im besten Sinne.

Viele Besucher:innen profitieren hier von einer kleinen Einführung, die erklärt, worauf zu achten ist.

Was sieht man hier?

(1) Was ist die ePA?

– Konzentration aller relevanten Gesundheitsdaten an einem Ort

(2) Nutzen für Patient:innen

– Sicherheit, Transparenz, ein Blick auf das eigene Gesundheitsgedächtnis

(3) Nutzen für Ärzt*innen

– weniger Informationsverlust, bessere Entscheidungen, weniger Doppeluntersuchungen

(4) Nutzen für das System

– weniger Fehlindikationen, effizientere Versorgung, schnellere Prozesse

(5) Potenziale

– von personalisierter Medizin bis Prävention

– von Forschung bis Medikamentensicherheit

(6) Offene Fragen

– Vertrauen

– Datenschutz

– Datensouveränität

– Governance

Diese Wand dient nicht nur der Information, sondern der Reflexion:

Wie möchten wir als Gesellschaft mit Gesundheitsdaten umgehen?

Telemedizin aus Aachen hat einen wiederkehrenden Charakterzug: Sie wurde nie als technische Machbarkeit demonstriert, sondern als Antwort auf echte Versorgungslücken entwickelt. Sie besitzt deshalb eine außergewöhnliche Praxisnähe. Die drei Exponate dieser Themeninsel zeigen jeweils unterschiedliche Facetten einer Transformation, die längst europaweit Maßstäbe setzt.

Telenotarzt & KI-Telenotarzt – Wenn Expertise nicht mehr reisen muss

Der Telenotarzt ist eines der prägendsten Digitalisierungsprojekte der letzten 20 Jahre im deutschen Rettungswesen. Sein Kern ist verblüffend einfach:

Ärztliche Expertise soll nicht dort eingesetzt werden müssen, wo die Ärztin gerade ist, sondern dort, wo sie gebraucht wird.

Was trivial klingt, hat enorme Auswirkungen:

Ressourcen werden besser verteilt

Einsätze werden schneller

Diagnosen werden sicherer

Wegezeiten entfallen

Das System ist auch ein Beispiel für gelebte Interdisziplinarität: Informatiker:innen, Mediziner:innen, Leitstellen, Feuerwehr, Politikwissenschaft, Kommunikationsforschung und Industrie saßen in Aachen buchstäblich an einem Tisch.

Die Einführung von KI-basierten Analysemodulen eröffnet nun eine zweite Ebene:

Maschinen lernen aus tausenden Einsätzen und unterstützen dort, wo Muster für Menschen schwer erkennbar sind. Aber KI ersetzt keine Menschen, sie erweitert den Möglichkeitsraum — und konfrontiert uns gleichzeitig mit Fragen nach Verantwortung, Transparenz und algorithmischer Fairness. Das Exponat lädt ein, genau diesen Grenzbereich zu erkunden.

TeleDoc Mobile – Die Zukunft der ärztlichen Präsenz

Die außerklinische Pflege ist einer der am stärksten belasteten Bereiche der Gesundheitsversorgung. Lange Wege, zu wenig Ärzt*innen, hohe Komplexität – das TeleDoc-System antwortet darauf mit einer radikalen Idee:

Nicht Patient*innen sollen zur Expertise kommen, sondern die Expertise zu ihnen.

Dass dafür nicht nur Videotelefonie, sondern hochpräzise medizinische Geräte integriert werden können, zeigt, wie weit Telemedizin in Aachen gedacht wird: Stethoskopie durch die Pflegekraft, Diagnostik durch ärztliche Expertise, Zusammenarbeit in Echtzeit.

Das System entlastet Wege, schafft Sicherheit und stärkt die Autonomie der Pflege.

TeleDoc ist deshalb auch eine Geschichte darüber, wie Pflegekräfte durch Digitalisierung empowert werden – und wie Zusammenarbeit zwischen Professionen neu gestaltet werden kann.

KABINE – Versorgung im Zeitalter der Klimaextreme

Die Ahrtal-Katastrophe 2021 hat Deutschland gezeigt, wie verletzlich seine Versorgungsinfrastruktur ist. Die KABINE ist eine technologische und organisatorische Antwort darauf.

Telemedizinische Module, die innerhalb kürzester Zeit in zerstörten Regionen aufgebaut werden können, schließen eine der größten Versorgungslücken: die Unterbrechung der hausärztlichen Grundversorgung.

Damit ist die KABINE nicht nur ein technisches Objekt.

Sie ist ein Beispiel für das, was man in der Forschung „Resilienztechnologie“ nennt: Systeme, die Krisen nicht nur überstehen, sondern handlungsfähig bleiben. Sie verbindet Notfallmedizin, Architektur, Telemedizin, Drohnenlogistik und Sozialwissenschaft – und spiegelt damit die Vielschichtigkeit moderner Gesundheitsinnovation wider.

Thorsten Sieß & die Impella – Aachener Ingenieurskunst, die Herzen regeneriert

Die Geschichte der Impella ist auch die Geschichte eines Aachener Ingenieurs: Dr.-Ing. Thorsten Sieß, der mit seiner Forschung an der RWTH Aachen und am Uniklinikum RWTH Aachen maßgeblich zur Entwicklung einer neuen Klasse von Herzunterstützungssystemen beigetragen hat.

Heute ist die Impella Teil von Johnson & Johnson MedTech – doch ihre Wurzeln liegen klar in Aachen.

Warum die Impella so besonders ist

Die Impella gilt als die kleinste Herzpumpe der Welt – aber ihre wahre Innovation ist ihr regenerativer Ansatz:

Sie wird nicht dauerhaft implantiert.

Sie entlastet das geschwächte Herz temporär, damit sich das Organ erholen kann.

Durch dieses „unloading for recovery“ kann die natürliche Pumpfunktion des Herzens wiederhergestellt werden.

Viele Patient*innen benötigen dadurch keine permanente Herzunterstützung oder gar keine Transplantation mehr.

Die Impella ist damit nicht nur ein medizintechnisches Gerät, sondern eine biologische Chance auf Erholung.

Was Sie hier sehen

Ein Modellherz zum Öffnen und Erkunden: Wo sitzt die Pumpe? Wie fließt das Blut? Was entlastet das Herz?

Einblick in die Dissertation von Dr. Sieß, die zeigt, wie aus einer wissenschaftlichen Frage eine lebensrettende Technologie wurde.

Einen Zeitstrahl von der akademischen Forschung bis zum globalen Einsatz.

Warum dieses Exponat hier steht

Die Impella erzählt eine zentrale Geschichte unserer Region:

Wie aus Aachener Ingenieurskunst, medizinischer Expertise und Ausdauer eine Technologie entsteht, die weltweit Leben rettet – und die zeigt, dass Gesundheitstechnologie immer eine Mischung aus Forschung, Mut und menschlicher Verantwortung ist.

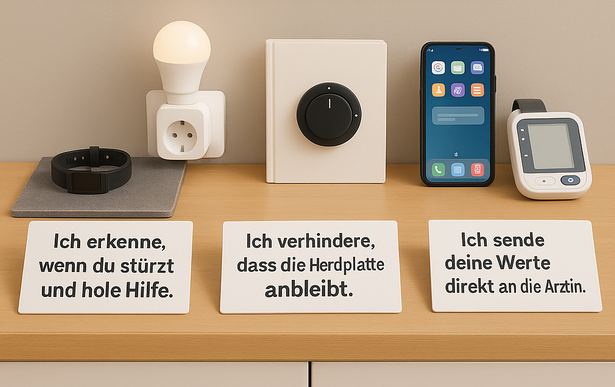

Ambient Assisted Living – Digitale Sicherheit im Alltag

AAL-Systeme sind keine spektakulären Technologien, doch sie verändern das Leben im Alter und bei Pflegebedarf grundlegend. Ihr Kernprinzip:

Technologie soll so unauffällig sein, dass sie Freiheit ermöglicht, nicht Überwachung erzeugt.

Der Alltag ist oft der kritische Punkt zwischen Selbstständigkeit und Abhängigkeit, AAL-Systeme begegnen diesen Risiken mit smarter Sensorik, die nicht kontrolliert, sondern schützt — die Frage dahinter lautet:

Wie kann Technologie Selbstständigkeit erhalten, ohne Menschen zu überfordern oder zu überwachen?

Das Exponat zeigt exemplarische Technologien, die einen Paradigmenwechsel markieren:

Sturzsensorik, die reagiert, bevor etwas Schlimmes passiert

Steckdosen und Herdüberwachung, die Sicherheit geben, ohne bevormunden zu wollen

Smartwatches und Messgeräte, die zum persönlichen Gesundheitsassistenten werden

AAL ist im Kern Care-Tech, nicht Surveillance-Tech.

Es tritt erst in Erscheinung, wenn es gebraucht wird – und macht so sichtbar, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen auch bedeuten kann: mehr Freiheit.

PhysioTaix – Textile Forschung, die Zukunft der Reha

PhysioTaix zeigt keine Marktlösung, keine App, kein fertiges Produkt.

Es zeigt Forschung im besten Sinne: den Versuch, Technologie verschwinden zu lassen, indem sie in Textilien eingebettet wird.

Denn die große Frage lautet:

Wie lässt sich Bewegung im Alltag erfassen, ohne dass Patient:innen Geräte anlegen, knöpfen, aufladen oder konfigurieren müssen?

PhysioTaix testet die Grenzen zwischen Textil, Sensorik und klinischem Nutzen:

Welche Bewegungsdaten lassen sich zuverlässig in Stoff integrieren?

Wie robust muss textile Sensorik sein, um Alltag auszuhalten?

Wie interpretiert man Bewegungsmuster, ohne Menschen zu überfordern?

Es ist ein Forschungsprojekt, das zeigt, dass Innovation häufig nicht aus der Spektakularität kommt, sondern aus der Präzision der Frage:

Wie können wir das Leben einfacher machen, ohne es technischer wirken zu lassen?

Du möchtest mehr wissen? Schau dir das aushängende Handout an und wenn das nciht reicht, findest du am Ende einen QR-Code zu einen Deep Dive in die Wissenschaft dahinter.

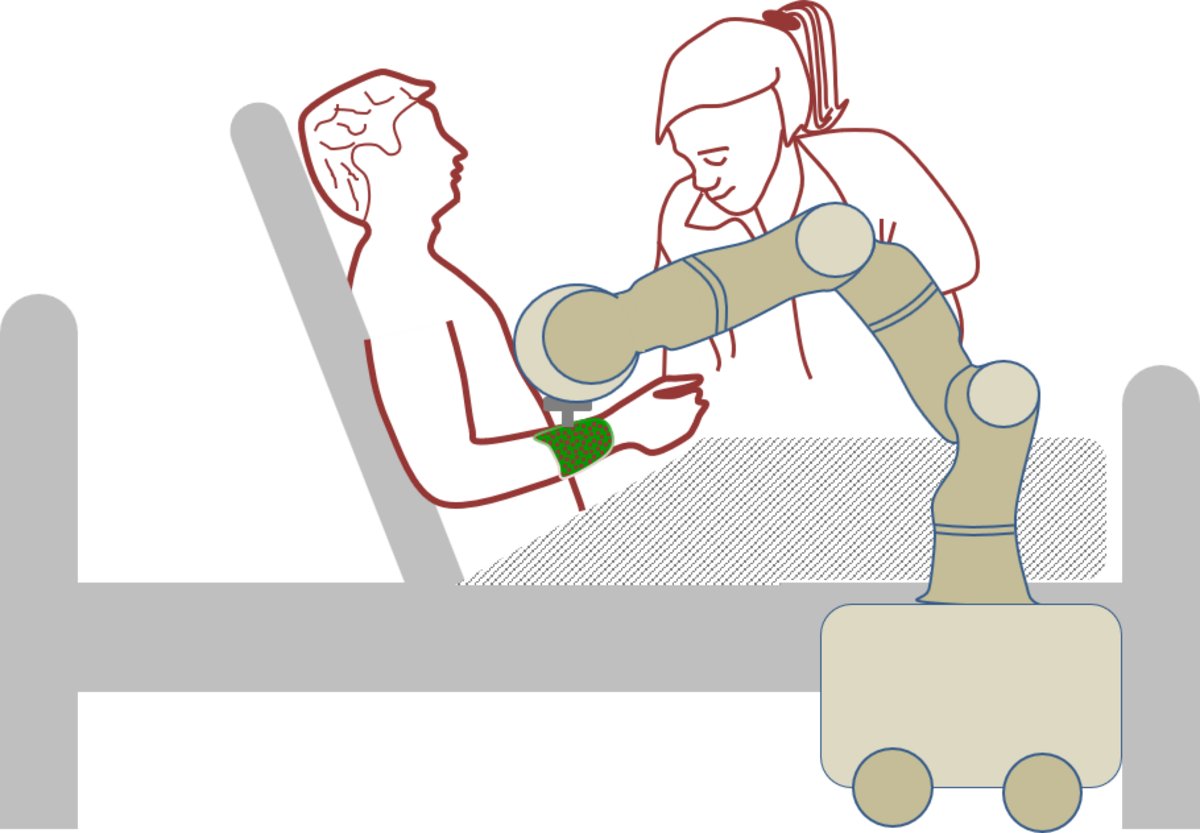

PfleKoRo – Robotik als Teammitglied der Pflege

PfleKoRo steht an der Schwelle zwischen Forschung und Gründung: Ein Spin-off ist in Arbeit – ein Zeichen dafür, dass aus Wissenschaft Praxis wird.

Der Roboterarm, den wir hier sehen, ist keine futuristische Pflegekraft, sondern ein Arbeitsgerät, das einen der härtesten Berufe der Welt entlasten soll.

Die Forschenden haben sich bewusst auf körperlich anspruchsvollste Aufgaben konzentriert:

Stabilisieren von Gliedmaßen

Umlagern

Unterstützung beim Drehen

Halten und Positionieren

Diese Tätigkeiten führen oft zu Schädigungen des Bewegungsapparats – eine der Hauptursachen für Berufsausfälle in der Pflege.

PfleKoRo antwortet darauf mit kooperativer Robotik, deren Ziel nicht ist, menschliche Interaktion zu ersetzen, sondern die körperliche Last zu reduzieren, damit mehr Zeit für menschliche Zuwendung bleibt.

Dass das Projekt ein Spin-off vorbereitet, zeigt, dass Robotik in der Pflege kein Zukunftsthema mehr ist – sondern eine beginnende Realität.

Advanced Air Mobility – Aachens Drohnenökosystem

Die AAM-Insel in der Ausstellung besteht aus mehreren Teilen – jede Komponente erzählt eine andere Geschichte darüber, wie Drohnen das Gesundheitswesen verändern:

Website: Urban AirSpaceAC

Zeigt, warum Aachen deutsche und europäische MOdellregion für das Drohnenökosystem ist: Welche Projekte werden hier durchgeführt, welche Netzwerke werden genutzt und was ist das alles überhaupt: Erkundet den unteren Aachener Luftraum der Zukunft.

Hornhautbank & medizinische Transporte

Ein Beispiel, das besonders greifbar macht, was Luftlogistik ermöglicht:

Hornhautspenden müssen schnell, steril und zuverlässig transportiert werden.

Drohnen machen das möglich – unabhängig von Verkehr oder Strecke.

Sensor-Set zum Zusammenstellen von Use Cases

Besucher:innen können selbst ausprobieren, welche Sensorik für welchen Einsatzzweck geeignet wäre. Damit wird deutlich: Drohnen sind nicht „fertige Produkte“, sondern modulare Systeme, die sich an medizinische Anforderungen anpassen.

Use-Case-Tafeln

Von Medikamentenlogistik über Blutproben bis zu Such- und Rettungsszenarien – hier zeigt sich das breite Spektrum medizinischer Luftwege.

UTM (Unmanned Traffic Management)

Erklärt die digitale Verkehrsleitzentrale des Luftraums. Ohne UTM dürfen Drohnen nicht autonom fliegen – es ist das Rückgrat jeder skalierbaren Luftversorgung.

Drohnen zum Ausprobieren

Ein haptisches Element: Besucher:innen können selbst nachvollziehen, wie Geräte aussehen, funktionieren und gesteuert werden.

AAM ist keine Technologie – es ist eine Infrastruktur im Werden.

Die Ausstellung zeigt, wie Aachen sie maßgeblich mitgestaltet.

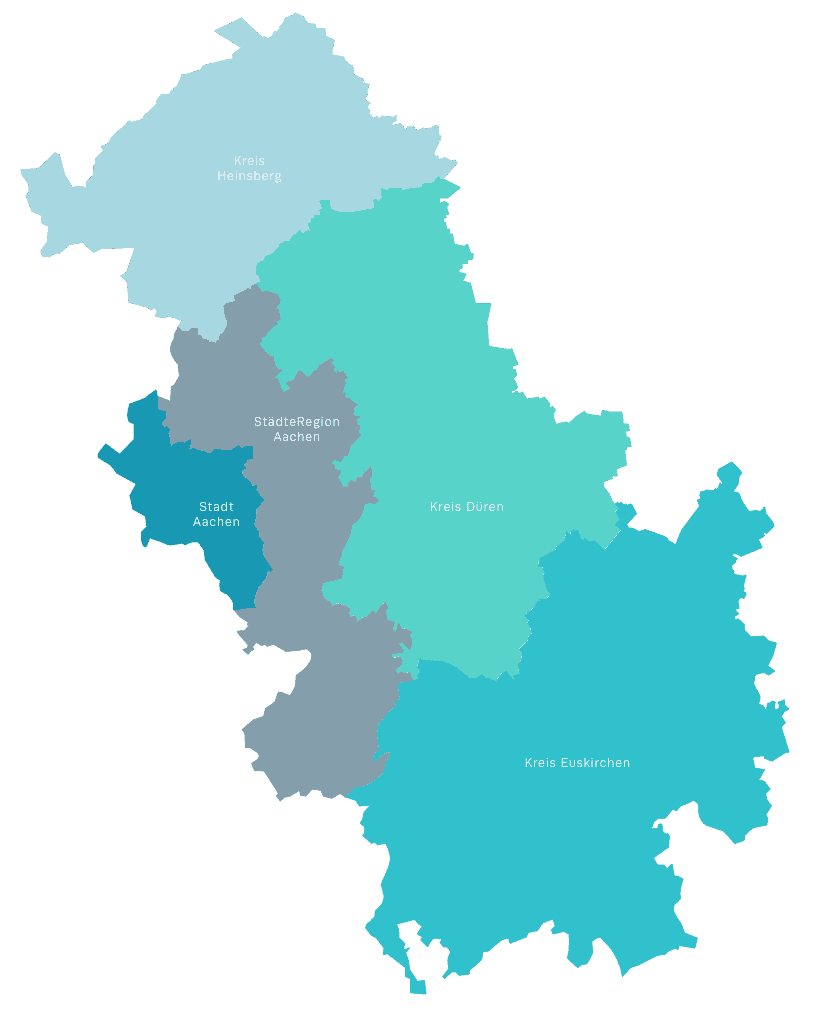

NRWs erste Modellregion für Gesundheitsversorgung

Die Region Aachen (Stadt Aachen, StädteRegion Aachen, Kreis Düren, Kreis Heinsberg, Kreis Euskirchen) ist vom Land NRW als erste Modellregion im Programm „Leistungsstarke Gesundheitsregionen (LeiG)“ ausgewählt worden. Ziel ist es, neue Wege der Versorgung modellhaft zu erproben – integriert, digital vernetzt und nah am Menschen.

Dazu gehören eine starke Notfallversorgung mit dem System Region Aachen rettet, Telemedizin von Telenotarzt bis KI-gestützter Einsatzunterstützung, mobile Angebote wie die KABINE oder der Gesundheitsbus, sowie digitale Pflegeinnovationen in Klinik, Zuhause und Sozialräumen.

Mit dem Gesundheitskiosk, Präventionsketten und aufsuchenden Beratungsstrukturen werden Zugänge zur Versorgung niedrigschwelliger und gerechter gestaltet. Gleichzeitig treiben die Uniklinik RWTH Aachen und der Campus Melaten Spitzenmedizin, Forschung und Biomedizintechnik voran.

Die Gesundheitsregion verbindet Versorgung, Prävention und Innovation – über Sektorgrenzen hinweg und für Stadt und Land gleichermaßen

Ausblick – Gesundheitsinnovation gemeinsam gestalten

Die Ausstellung endet nicht hier im Raum – sie beginnt hier.

Bis Mai 2026 öffnen wir das OecherLab und unsere Partner immer wieder für Formate, in denen ausprobiert, diskutiert, getestet und neu gedacht werden kann. Denn Digitalisierung im Gesundheitswesen ist kein einmaliges Projekt, sondern ein lebendiger Entwicklungsprozess. Er braucht Menschen, die mitgestalten: Fachkräfte, Forschende, Betroffene, Angehörige, Studierende und Interessierte aus der Stadtgesellschaft.

Bevorstehende Veranstaltungen

02.12.2025 – 20:00 Uhr

📍 RWTH Late Night im OecherLab

Eröffnung unseres Zukunftsraums im Rahmen einer besonderen Ausgabe der RWTH Late Night.

09.12.2025 – 17:30–19:00 Uhr

📍 Abenteuer Wohnungssuche – Wie sich Seniorinnen gut rüsten*

Ein Format des Fachbereichs Soziales (FB56).

17.12.2025

📍 Forum Nachhaltigkeit in Pflege und Gesundheit

im Uniklinikum RWTH Aachen.

11.02.2026

📍 Sonderedition Seniorinnen-Café zur ePA

Gemeinsam mit der AOK Rheinland/Hamburg: Orientierung, Austausch, digitale Sicherheit.

19.03.2026 – 11:00–17:00 Uhr

📍 Tag der Gesundheitskompetenz

AOK Rheinland/Hamburg: Angebote und Beratung rund um digitale Gesundheitskompetenz.

23.01.2026

📍 1. Innovationsdialog Gesundheit

Cluster Biomedizintechnik, Campus Melaten – Austausch an der Schnittstelle von Forschung und Versorgung.

27.01.2026

📍 Workshop: KI im Rettungsdienst

27.02.2026

📍 4. Cross Innovation Werkstatt

im Super C der RWTH Aachen University – gemeinsam neue Brücken zwischen Sektoren bauen

Ein Blick auf unseren Veranstaltungskalender lohnt immer, denn es werden laufend neue Angebote ergänzt.

Oder ihr abonniert uns einfach auf Insatgram, Facebook und/oder LinkedIn, um immer auf dem laufenden zu bleiben.

Einladung – Eine Plattform für alle, die Zukunft mitgestalten wollen

Das OecherLab versteht sich nicht als Showroom, sondern als Resonanzraum: ein Ort, an dem Ideen ausprobiert, Perspektiven geteilt und Erfahrungen ernst genommen werden. Die Ausstellung „Zukunft auf Rezept“ ist deshalb mehr als eine Schau technischer Möglichkeiten. Sie ist eine Einladung:

- mitzudenken, wie Gesundheitsversorgung gerechter, zugänglicher und menschlicher werden kann

- Erfahrungen aus dem Alltag einzubringen – sei es aus Pflege, Medizin, Verwaltung oder persönlicher Betroffenheit

- eigene Bedarfe sichtbar zu machen

- und gemeinsam neue Wege auszuprobieren

Digitalisierung verändert nicht nur Werkzeuge, sondern Beziehungen, Verantwortung und Entscheidungswege. Damit dieser Wandel gelingt, braucht es Menschen, die ihn bewusst gestalten.

Wir laden Sie herzlich ein, Teil dieser Community zu werden:

Bringen Sie Ihre Ideen mit, erzählen Sie uns, was Sie brauchen – und nutzen Sie das OecherLab als Plattform, um gemeinsam mit anderen die Gesundheitswirtschaft von morgen zu formen.

Nur wenn wir unsere Expertise, unsere Erfahrungen und unsere Erwartungen teilen, entsteht ein Gesundheitssystem, das Innovation nicht nur einführt, sondern lebendig macht.